ПОСЕЛЕНИЯ СКИФОВ НА ЗМИЕВЩИНЕ

___________________________________

© Ю. А. Коловрат

Население Змиевщины сер. VII – III вв. до н. э. историческая наука именует скифским, т. к. практически всю территорию современной Украины древние греки называли Скифией, а её население скифами. Однако по этническому составу население Скифии не было однородным.

Главным письменным источником в изучении скифского периода истории Змиевщины являются археологические материалы и сообщения древнегреческого историка Геродота. В своей «Истории» Геродот упоминает Северский Донец: «… восьмая река – Танаис [1]. Она … впадает … в … озеро под названием Меотида [2] (оно отделяет царских скифов от савроматов). В Танаис впадает другая река, по имени Сиргис» [3].

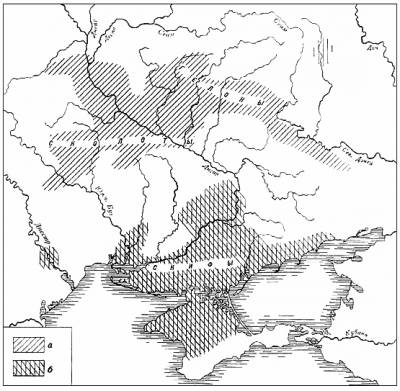

В то же время, по данным археологии на обширной территории лесостепной Скифии, простиравшейся от бассейна среднего и верхнего Днестра на западе до среднего Дона на востоке, жили в VII – III вв. до н. э. племена осёдлых земледельцев. Культура данных племён по своему происхождению, по особенностям быта, религиозных верований существенно отличалась от культуры степных кочевников скифов [4].

Своеобразные черты племён лесостепной историко-этнографической области складывались постепенно и в основном на местной основе, уходящей своими корнями в доскифское время, в эпоху бронзы. Б.А.Шрамко считает, что на Змиевских землях местную основу составило население позднесрубной и бондарихинской культур, в которое влились на рубеже VII – III вв. до н. э. переселенцы из днепровского Правобережья, являвшиеся носителями культуры жаботинского типа [5]. П.Д.Либеров, изучая северскодонецкую лепную керамику, пришёл к выводу, что аналогичные типы керамики изготовляли местные племена эпохи бронзы (катакомбная, срубная, бондарихинская археологическая культура) [6].

В результате сложного взаимодействия различных культур, принадлежавших различным этническим группам, в лесостепной зоне Восточной Европы ещё в доскифское время начала формироваться своеобразная историко-этнографическая область. С установлением господства скифов в степях Северного Причерноморья, между ними и лесостепными земледельцами устанавливаются тесные культурно-экономические связи. Межплеменное разделение труда обеспечило взаимовыгодную торговлю. В результате и у тех и у других племён распространяются общие типы вооружения, конской упряжи и украшений, которые нередко имеют изображения, оформленные в т. н. зверином стиле. При этом специфические особенности культуры лесостепной общности сохраняются на протяжении всей скифской эпохи. Поэтому скифские памятники лесостепной части Украины называют лесостепной культурой [7]. В бассейне Северского Донца была распространена северскодонецкая (другое, неверное, название – севернодонецкая) группа памятников данной культуры. Городища, селища и курганы этого периода сосредоточены главным образом на правом берегу Северского Донца, по рекам Уды и Мжа.

Памятники скифского времени на Северском Донце впервые привлекли внимание таких знатоков края, как Н.В.Сибилёв, С.А.Локтюшов и А.С.Федоровский ещё в начале ХХ в. После

Хронологически скифская лесостепная культура подразделяется на три периода:

- раннескифский (сер. VII – пер. пол.VI вв. до н.э.);

- среднескифский (вт. пол. VI – V вв. до н.э.);

- позднескифский (кон. V – нач. III вв. до н.э.) [11].

Население Левобережной Лесостепи концентрировалось несколькими группами по течению основных рек. Одна из них заселила лесостепное течение Северского Донца. Очевидно, в таком размещении отразилось естественное деление этих групп на племена. Каждое из этих территориальных племенных образований имело определённые особенности материальной культуры, составлявшие их этнографические признаки [12].

Характерной особенностью населения Левобережной Лесостепи скифского времени является то, что в IV в. до н.э., в пору наивысшей агрессии кочевых скифов, местный этнос, его культура и хозяйственная жизнь не пришли в упадок, как это произошло на Правобережье. Наоборот, в IV в. до н.э. здесь наблюдается рост и расцвет хозяйственной и культурной деятельности. По-видимому, население этой территории в меньшей степени, чем его западные соседи, подвергались опустошительным набегам степняков [13].

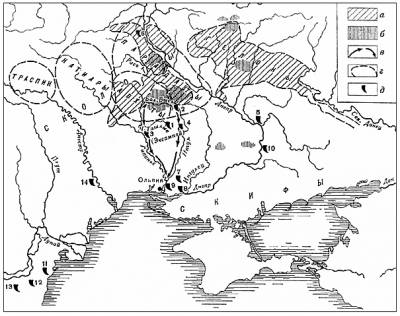

Исследователи предпринимали неоднократные попытки отождествить лесостепную археологическую культуру с конкретным этнонимом, из тех, что приводит Геродот в своём перечне. В соответствии с гипотезой А.И.Тереножкина и В.А.Ильинской, на Левобережной Украине следует локализовать геродотовых скифов-земледельцев [14].

Такого же мнения придерживаются авторы десятитомной «Истории Украинской ССР» (см. рис. на переднем форзаце). Население, жившее между верховьями Дона и Днепром, Геродот называет гелонами и сообщает о них следующее: «Гелоны … занимаются земледелием, садоводством и едят хлеб» [16]. Этим гелоны резко противопоставляются скифам-кочевникам. Б.А.Рыбаков локализовывал гелонов на Левобережье, в т.ч. и по Северскому Донцу (см. рис. ) [17].

Но, скорее всего, отождествлять гелонов с носителями лесостепной культуры неверно, ибо немного ранее Геродот сообщает: «Жители Гелона издревле были эллинами. После изгнания из торговых поселений они осели среди будинов» [18]. Считать население лесостепной культуры будинами так же ошибочно, так как их ареал обитания – это лес: «…вся земля их покрыта лесом» [19].

Рис. 1.

Источник: Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – Репринт. изд.

Рис. 2.

Источник: Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – Репринт. изд.

По мнению харьковских учёных В.В.Скирды, Б.П.Зайцева и А.Ф.Парамонова племена лесостепной культуры следует отождествлять с меланхленами [20]. Этой точки зрения придерживаются также Б.А.Шрамко [21], В.К.Михеев [22] и автор данных строк [23]. Основой данного мнения служит следующее. Исследователями отмечено, что в формировании восточнославянского племени северян (волынцевская и роменская археологическая культура) принял участия определённый иранский (позднескифский и сарматский) элемент. Например, сам этноним сѣверопроисходит от иранского sēv- «чёрный» [24]. Поразительная параллель с меланхленами, чьё имя переводится как «люди в чёрных одеждах» [25]! В.В.Иванов и В.Н.Топоров полагают, что рассматриваемый этноним мог быть связан с индоиранским savya-, имеющим различные пространственные значения [26]. Это даёт основание предполагать, что имя северян может быть увязано с племенами меланхленов «чёрных плащей», описанными Геродотом [27]. Кроме того, устройство святилищ лесостепной скифской культуры во многом схоже со святилищами северян, о чём будет сказано ниже, в третьей главе. По предположению В.В.Седова, северами первоначально именовалась племенная группа ираноязычного населения, обитавшая в Днепровском лесостепном Левобережье. Это население растворилось среди славян, которые и восприняли старый этноним [28]. Неясным является лишь время этого события.

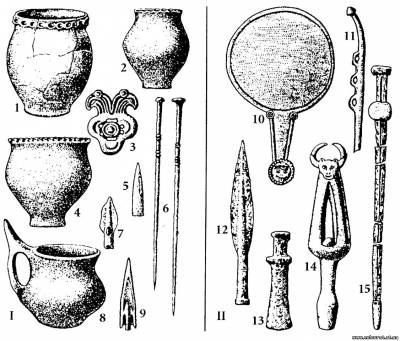

Рис. 3.

I – древности с городищ (1, 6, 8 – Бельское; 2-5, 7, 9 – Басовское); II – древности из курганов возле с. Аксютинцы (10 – курган № 3 в уроч. Стайкин Верх; 11-15 – Старшая Могила).

Источник: Винокур І. С., Телєгін Д. Я. Археологія України: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Тернопіль: Навчальна книга; Богдан, 2005. – С. 180

Необходимо отметить, что И.С.Винокур и Д.Я.Телегин считают меланхленов носителями юхновской археологической культуры [29] и размещают их севернее лесостепной культуры. Судя по топонимике, юхновцы принадлежали к числу балтских по языку племён, родственных по своему этносу современным латвийцам и латышам [30].

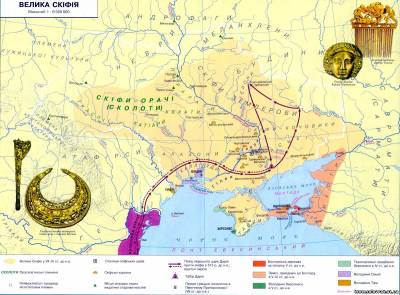

Рис. 4.

Источник: Велика Скіфія. – 1 6 500 000 // Україна. Історичний атлас. 7 клас. – К.: Мапа, 2008. – С. 5

Таким образом, вопрос об этнической принадлежности население скифской лесостепной культуры Змиевщины сер. VII–III вв. до н.э., остаётся открытым. Тем не менее, учитывая сложность и неоднозначность этнической идентификации населения нашего края означенного времени, в дальнейшем своём повествовании мы будем именовать местное население этого периода лесостепными скифами.

Источник: История Украинской ССР: В 10 т. – К.: Наукова думка, 1982. – Т. 1. Первобытнообщинный строй и зарождение классового общества, Киевская Русь /до второй половины XIII в./

Лесостепная часть бассейна Северского Донца в скифскую эпоху была густо заселена. Всего здесь известно более 150 открытых поселений и городищ [31]. Поселения лесостепных скифов на территории Змиевского края представлены городищами и селищами. Характерно, что на Змиевщине поселения изучены лучше, чем курганы. Поселения лесостепной культуры расположены главным образом на правом берегу Северского Донца и по его правым притокам, в частности: на Мже, Удах, Гомольше [32].

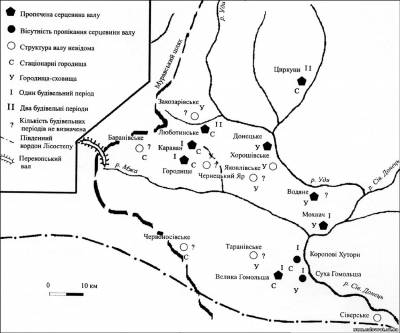

На сегодняшний день в бассейне Северского Донца насчитывается 18 городищ. Некоторые из них расположены на территории Змиевщины: Водяное, Мохнач, Короповы Хутора, Бльшая Гомольша, Северское городище, Тарановское и, вероятно, Сухая Гомольша [33]. Думается, что в этот список следует добавить Змиево городище [34]. Также имеются сведения о существовании скифского городища на территории с. Островерховка [35].

Рис. 6.

Источник: Гречко Д. С., Свистун Г. Є. Деякі питання вивчення лісостепових городищ скіфського часу на Сіверському Дінці // Археологія. – 2006. – № 4. – С. 20

Традиционно исследователи считают, что возникновение городищ на Змиевщине следует связывать с расширением экспансии скифов и нарушением стабильности в Северном Причерноморье. В частности, Д.С.Гречко и Г.Е.Свистун пишут: «Вряд ли укрепления возникали хаотически при отсутствии какой-либо угрозы, поскольку их сооружение требовало огромного количества материальных и людских ресурсов. Характерно, что местная племенная группировка укрепляла поселения, расположенные вблизи Муравского шляха» [36]. Однако В.В.Колода придерживается иного взгляда. По его мнению, причиной продвижения скифоидного населения из бассейнов Ворсклы, Псла и Сулы на территорию Змиевщины могла быть необходимость хозяйственного освоения новых земель, связанная с экстенсивным, а потому экологически рискованным ведением хозяйства [37].

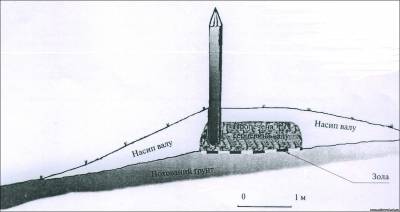

Рис. 7.

Источник: Гречко Д. С., Свистун Г. Є. Деякі питання вивчення лісостепових городищ скіфського часу на Сіверському Дінці // Археологія. – 2006. – № 4. – С. 20

Технологию сооружения защитных сооружения скифских городищ великолепно реконструировали Д.С.Гречко и Г.Е.Свистун. В основе фортификации находился вал, сооружавшийся следующим образом. Сперва, по линии будущего вала сжигалось огромное количество дерева. Поверх образовавшейся раскалённой зольной подушки ложился слой увлажнённой глиняной массы, в которую вставляли засечённые вверху колоды. Глиняный слой прожигался температурой зольной подушки и превращался в подобие кирпича. Затем глиняная сердцевина сооружения закрывалась насыпью вала [38].

В

Городище, расположенное у с. Сухая Гомольша – многослойное, также содержит материалы, свидетельствующие о пребывании в этих краях лесостепных скифов. Предположительно, оно возникло в скифскую эпоху [41], хотя сомнения по этому поводу высказали Д.С.Гречко и Г.Е.Свистун [42]. Общая площадь городища

На территории с. Островерховка расположено скифское городище IV – III вв. до н. э. Во время раскопок здесь выявлено наземное жилище [44].

В с. Большая Гомольша на мысе левого берега реки Гомольши расположено скифское городище V – III вв. до н. э., площадь которого около

Между сёлами Водяное и Красная Поляна имеется городище. Оно расположено на высоком мысе правого берега реки Уды, в урочище Холодный Яр. Мыс с напольной стороны ограждён валами и рвами. Площадь городища составляет 2,

У пос. Кочеток (Чугуевский район) обнаружены два селища скифской эпохи с зольниками и городище. Они расположены на высоком правом берегу Северского Донца, около устья его притока – реки Большая Бабка. Ещё одно многослойное селище также имеет скифские отложения [51].

Одно из поселений скифского времени расположено в с. Аксютовка. Здесь найдены четыре бронзовых наконечника стрел [52].

На околице с. Боровое выявлено поселение скифского времени, V–III вв. до н. э. [55]. Ещё одно такое селище находилось на территории с. Соколово [56].

В

Источник: Раскопки

Библиовебографическое описание (ДСТУ 8302:2015):

Поселения скифов на Змиевщине // История Змиевского края. 05.04.2009. URL: https://colovrat.org/publ/1-1-0-41 (дата обращения: 22.02.2026).

Похожие статьи: